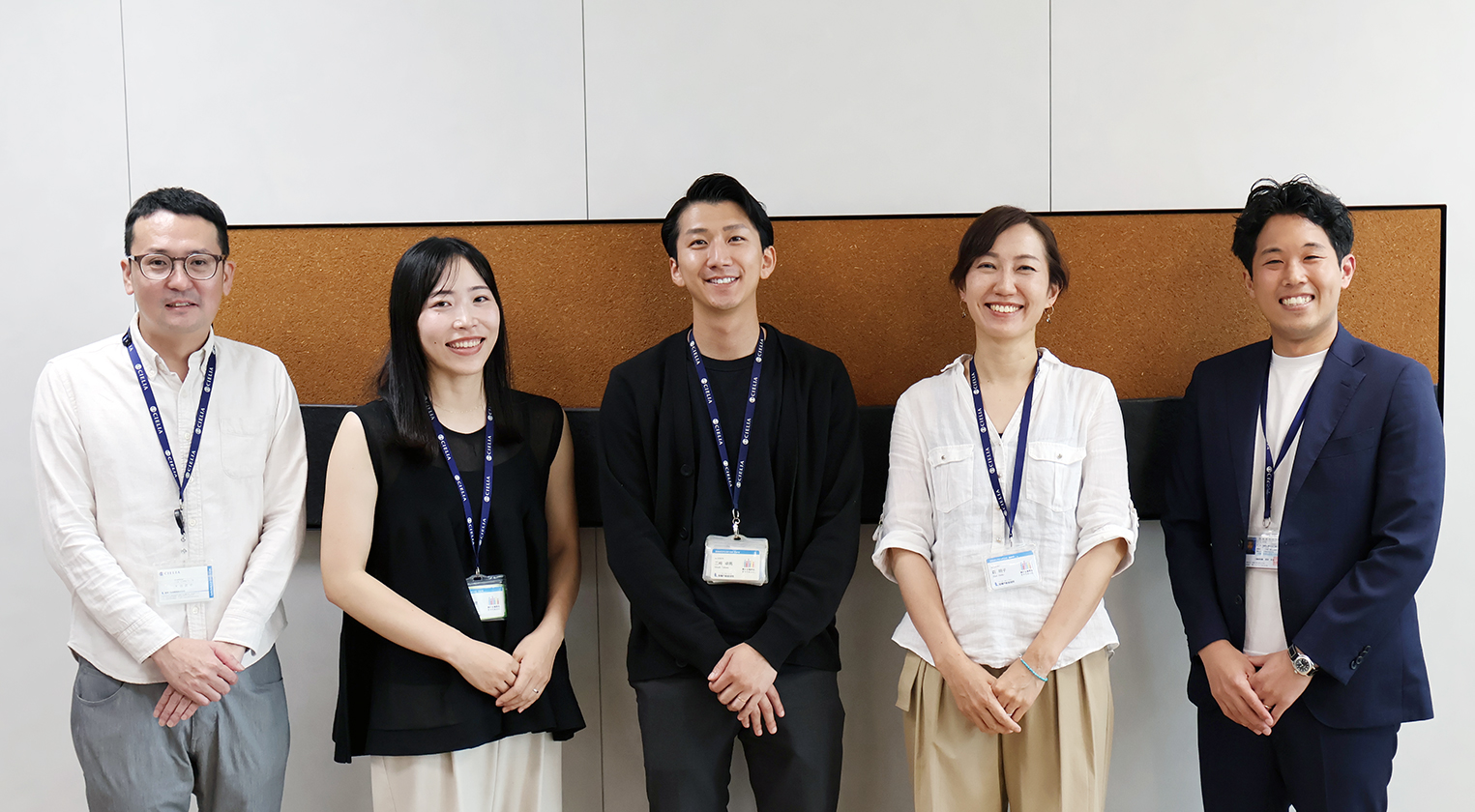

従業員

座談会関電不動産開発の

ダイバーシティ&インクルージョン

当社が掲げる人事指針「人の輝きこそ、すべての原点。」は、お客さま、取引先さま、従業員を含めた「人」を大切にする強い“想い”どこだわり”を込めたものです。

この指針のもと、従業員一人ひとりの力を最大限に発揮できる多様な働きかたを実現するため、さまざまな制度の登備を進めています。

そうした制度を利用し、それぞれのライフスタイルに合わせた働きかたを選択している従業員やマネジメントを行う管理職、そして人事担当者を交え自身の経験やキャリアビジョンなどについて話し合いました。

-

大谷 武史

住宅事業本部

CS部 グループ長 -

金子 千穂

首都圏事業本部

ビル事業部 リーダー -

三﨑 卓馬

開発事業本部

第五事業部 リーダー -

森 明子

経営管理本部

情報システム部 マネジャー -

廣瀬 正汰

経営管理本部

人事部 リーダー

仕事とプライベートを

両立した働きかたについて

当社は従業員が安心して働き、持てる能力を最大限発揮いただくため、さまざまな人事制度を整備しています。その中でも当社の育児関連制度についてどう感じていますか。

多様なキャリアビジョンを

描くために

皆さんが将来に向けて自らのキャリア開発や能力開発をデザインすることができるよう様々な仕組みを構築していますがどう感じていますか。

若手社員には視野を広げ、さまざまな人とのコミュニケーションを大事にすることで多様なキャリアビジョンを描いていってほしいと考えています。その意味でも、若手社員がいろいろな部署を経験するジョブローテーションはいい制度ですね。新しい環境に飛び込むことで、人間的にも強くなれるように思います。また、部下とのコミュニケーション促進という意味で、人材開発シートもどんどん活用したいと考えています。

人材開発シートの作成を通じて、取り組むべき具体的な内容が明確になりますし、それを上司と共有できるのがありがたいですね。

面談ではプライベートの話もできるからか、風通しのよい関係性をつくれるようになりました。

そうですね。私も部下全員と年3回面談をしていますが、家族のことなどプライベートの話も聞いて、育児や介護で大変な時期には仕事の負荷を調整したり、チャレンジしたいことがある部下には、面談を通してキャリアビジョンの実現の後押しをしています。

最後に現状の働きかたで感じることや今後会社に期待することについてお聞かせください。

私は今、子どもが生まれる前とほぼ同じビジョンを描いて働けているのですが、それもさまざまな制度が整って多様な働きかたが選択できるようになったからだと思います。

私も、時間の使い方こそ変わりましたが、仕事とプライベートの両立は、子どもができる前と変わっていません。

子育てについては、かなり両立しやすい環境が整ってきていると思います。多様なキャリアを形成しながら長く働き続けられる会社にしていくために、今後は介護などについても、同じような視点で制度を利用しやすい環境になってほしいですね。

人事部としても従業員のみなさんに仕事とプライベートを両立しながら働いてもらうことが大事だと思っているため、引き続き、「ワークライフバランス」の取組みを推進していきたいと思います。

座談会を終えて

人事部 リーダー

廣瀬 正汰

今回の座談会を通じて、当社の多様性への考え方が確実に拡がっていることを改めて実感しました。育休の取得や、柔軟な勤務制度が従業員一人ひとりを支える様子を具体的な事例を通じて共有できたことは大変有意義でした。一方で、こうした制度をさらに浸透させ、気兼ねなく利用できる環境をつくっていくためには、従業員一人ひとりがその意義を理解していくことが重要です。当社では、多様なライフスタイルやキャリアを支える環境づくりを通じて、すべての従業員が自分らしく輝ける職場の実現を目指しています。本日いただいた貴重なご意見を今後の取組みに活かし、さらに多様性を尊重する環境づくりを進めてまいります。

私は2カ月の育休を取得しましたが、育児に専念して子どもの成長を間近で見られたのはとても良い経験でした。同時に、自分の働きかたを俯瞰的に見直す機会にもなりましたね。

私が2年前に育休を取得したとき、男性は1~2週間の育児休業を取得される方が多かったですが、今は数カ月単位で取る人も増えてきており、この2年で大きく変わってきていると感じます。

最近、私の部下が1カ月ほど育休を取得しました。男性の育休取得は今や特別なことではなくなっていると感じています。

育休取得対象者とその上司を交えた説明会を開催するなど、会社としても制度活用を積極的に推進していますよね。

私も説明会に参加しましたが、「育休を取ってもその後の人事評価に影響しない」と説明を受けたことで、安心して取得することができました。

安心して育休を取得できるような環境を整えることが大切だと考えています。評価の部分については、育休取得によって遅れるんじゃないかと気にされている方も多いと思いますが、復職後の働きぶりや能力の発揮状況、業績への貢献で評価が決まる、そんな人事評価としています。

私は育休制度について詳しく理解できていなかったので、説明会で制度の詳細を聞けて、とても勉強になりました。上司も一緒に理解できたので、安心して休職、復職ができる職場環境が整った実感があります。実際に、私の上司は育休中2~3カ月に一度、気軽なコミュニケーションの場を設けてくれました。何気ない会話をする中で、職場の状況も共有いただけたので、スムーズな職場復帰につながったと感じています。

金子さんは早期復職を支援する福利厚生制度「保育所マッチングサービス」も活用されましたがいかがでしたか。

実は最初こういう制度があるということは知りませんでした。子供が1歳のタイミングで保育所を探していましたが、行政を通じた認可保育所にはなかなか入れず、家の近くの認可外保育所の見学の際にこの制度を教えていただき、当社がマッチング制度に加盟していたため、サービスを活用し無事に入所することができました。

そのほか実際に活用している制度や当社の取組みについて感じていることはありますか。

私はスーパーフレックスを活用し、夕方に勤務を中断してお迎えや寝かしつけをした後に業務再開しています。他勤務制度も組み合わせて活用することにより復職後も働きやすい環境だと感じます。

かつては十分な制度がないために、優秀な人材が育休から復職しても辞めてしまうことがあり、もったいないと感じていました。今は働きやすい環境が整ってきて、そうしたことが減ってきたのはよかったと思います。

一方で、仕事も育児も「頑張りすぎる」人もいると思うので、私が利用している短時間勤務制度など、「いろんな働きかたがある」ことを広く知ってもらうことが大事だと思います。その意味で、人事部主催の「ママパパ交流会」はよかったです。子育ての話を通じて、今まで面識のなかった人ともつながりができ、人脈が広がりました。

特に男性はなかなか子育てに関する情報交換の機会がないので、「ママパパ交流会」で社内の子育て経験がある先輩に相談ができるのは嬉しいですね。

子育ての経験が仕事で活きていると感じることはありますか。

子育ての経験は、復帰後もいろんな面で活きてきますよね。私自身、子育てで「限られた時間でどう動くか」を考える習慣が付いたからか、仕事でも以前よりもタスクの効率的な進め方を意識できるようになったと感じています。

私も、子どもに「ママは仕事も頑張っていてキラキラしている」と思ってもらいたくて、以前にも増して仕事を頑張ろうと思うようになりました。

私は若手社員への接し方が少し変わりました。以前はすぐにサポートしていた場面でも、子育ての経験から「まずは様子を見て必要ならフォローしよう」と思えるようになりましたね。